消費エネルギーのチェック

バランスの良い食事の第一条件として、消費エネルギーと摂取エネルギーがほぼ同じ値を示すようにすることが重要になります。

少々面倒と感じてしまうかもしれませんが、各食品100gあたりのエネルギー量と栄養素量は食品成分表で調べる事が可能です。その食材を食べたのか、それぞれチェックしてみて食べた量を算出すれば、エネルギーと各栄養素の摂取量を求めることができます。

しかし摂取エネルギーだけを知っていてもそれに見合った運動量や基礎代謝力によって体への影響が変わってきます。

これらの問題を解決する為に、下記の計算式を覚えて活用していきましょう。

除脂肪体重(LBM) 『脂肪を除いた体重』

体脂肪量(kg)=対象者の体重(kg)×対象者の体脂肪率(%)÷100

除脂肪体重(LBM)(kg)=対象者の体重(kg)-対象者の体脂肪量(kg)

基礎代謝量(アスリート用)

基礎代謝量=28.5×除脂肪体重(LBM)

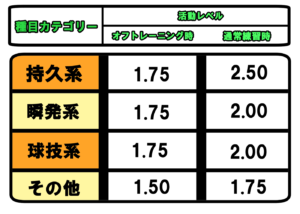

種目別身体活動レベル

※身体活動レベルとは1日の消費エネルギーが基礎代謝の何倍にあたるか示す数字です。

1日の消費エネルギー量

消費エネルギー量(kcal)=基礎代謝量×身体活動レベル=1日の摂取エネルギー量

基本的には上記の計算を順に行って、1日の摂取量を調べていきます。また、トレーニングを行う日とオフの日とでは約1000kcal程度も消費エネルギーに差が生まれてしまうので、オフの日は体だけでなく消化器官の休憩も行うようにしましょう。

大量のエネルギーを消費した際には摂取エネルギーも比例して増えますし、逆に少ない時も同じように摂取量を控える必要があります。適切な食事量を知るためにも、運動量や種目に合わせて消費エネルギーを算出し、失った分のエネルギーを補給できるだけの量を用意するようにしましょう。

体重と体脂肪率

上記の計算を行うためには、まず体重と体脂肪率を測定する必要があります。体脂肪率は人間ドックなどで調べる事も可能ですし、体重計に体脂肪率を計算する機能が組み込まれている物もあるのでそれらを活用して測定しましょう。

これらの段階を経て対象者の消費エネルギー量や基礎代謝量などが明確になり、今後のトレーニングや食事の組み立て方も現実味が帯びて来ます。

しかし、これらはあくまで概算、だいたいの数量を計算したものに過ぎません。さらに言うならば、人の体は少しのことで体調を崩す場合もあるのでいつも同じ数字になるとは限りません。

そのためこの計算で得られた数字は1つの目安として考え、絶対に守らなければならないルールと縛り上げる必要はありません。

その日の体重や体脂肪率の増減をチェックしながら、食事量の調整を行うようにしましょう。